日本語教師として、授業ってどう進めればいいんだろう・・・?

日本語教師を始める前・始めたばかりの頃の私は、何度も悩みました。

もちろん教える場が日本語学校である場合、多くの先生は下のような日本語教師養成講座に通って資格を取ったと思います。⇩⭐︎おすすめの養成講座です⭐︎⇩

養成講座では、教え方を一通り教わるでしょうし、実習もあるでしょう。

でも、実習の少ない養成講座で学んだ人や、養成講座に通わず理論を自分で勉強した人にとっては、実際の教室での進め方はなかなかイメージがわかないもの。

私自身がそうでした。(実際の日本語教育の現場は見たことがない、という状態で日本語教師を始めたのですから、今思い出しても我ながら冷や汗ものです…)

そんな人におススメしたい本が、数冊、あります。

これからご紹介する本をお勧めする理由は・・・

〇初級文型が多数収録。「~は~です」「これは~です」…等、基礎から網羅されている!

〇教師のセリフや動作の例まで紹介されていて、現場ですぐ使える!

〇文型を教える前に知っておくべき知識や、力のある学生には紹介できそうな応用展開文例や関連事項まで解説されている!

といった点です。

そしてこれらの本を特にお勧めしたいのは、こんな方です。

〇日本語教師としてこれからデビューする人・デビューしたての人

〇「現場」(実際に教えている教室)をリアルにイメージしたい人

〇日本語教育については独学だけれど自信を持ちたい人

私はこれらの本のおかげで、授業をリアルにイメージできるようになりました。

日本語の教え方ABC(アルク)

一冊目は、「日本語の教え方ABC」。アルクの本です。

これは今も本屋さんに並んでいますし、いろんな日本語学校に常備されているのではないでしょうか? 私の知っている学校の本棚にはたいてい、ありました。

初版は1998年ですが、改定され、今売られているのは2022年の版のようです。

まず初級クラス授業の準備段階(文型を教える前)の注意点(あいさつや、学生の呼び方に関すること等)から丁寧に解説されています。

その後、さまざまな文型の教え方のコツがまとめられています。

教える前の予備知識として文型の知識を整理してくれるセクションもありますが、ここでいいなと思うのは、教えることだけでなく、ここでは触れるべきでないことまでを提示しているところです。

日本語教師は無意識に、あるいは親切心で、いろいろと盛りだくさんに教えがちです。でもそれは日本語初心者の頭の中を混乱させるだけのことが多くあります。

だから不必要なことは自制しなくてはなりません。

たとえば「~は~です」の勉強のときに「~は~だ」(普通体)は出さない、といった注意点まで頭の中に入れておかなければなりません。

そういう注意点まで提示してくれる有難い本だなあと思います。

また、板書の仕方なども簡潔に示してくれているところもあります。

巻末には、どの文型が各初級テキスト(「みんなの日本語」や「できる日本語」他、メジャーなテキスト)のどこに出てくるかが分かる一覧表が出ているので、勤務校によってテキストが変わっても、手元にあれば便利です。

また、簡単なワークシートの例なども出ていますから、自作する場合も参考になります。

日本語を教えるためのやさしい英語表現(くろしお出版)

二冊目は、「日本語を教えるためのやさしい英語表現」という、くろしお出版の本です。

これは、「英語を使って日本語を教えたい」という方、あるいは「普段は日本語で教えていているけれど、効率化を図って相手との共通言語である「英語」も使ってポイントを解説したい」、という方に向けた本です。

非常に基礎的なところから、英語ではどのように表現したら伝わるのかが簡潔に示されています。

これはクラス授業のみならず、プライベートレッスンでも大いに役だつ本だと思います。

「英語が苦手でもだいじょうぶ」と表紙に書いてある通り、割と平易な英語表現を紹介してくれているので、

だれにとっても使いやすいと思います。

Amazonのサンプルで目次が見られます。これに目を通すだけでも「なるほど」と思いますよ。

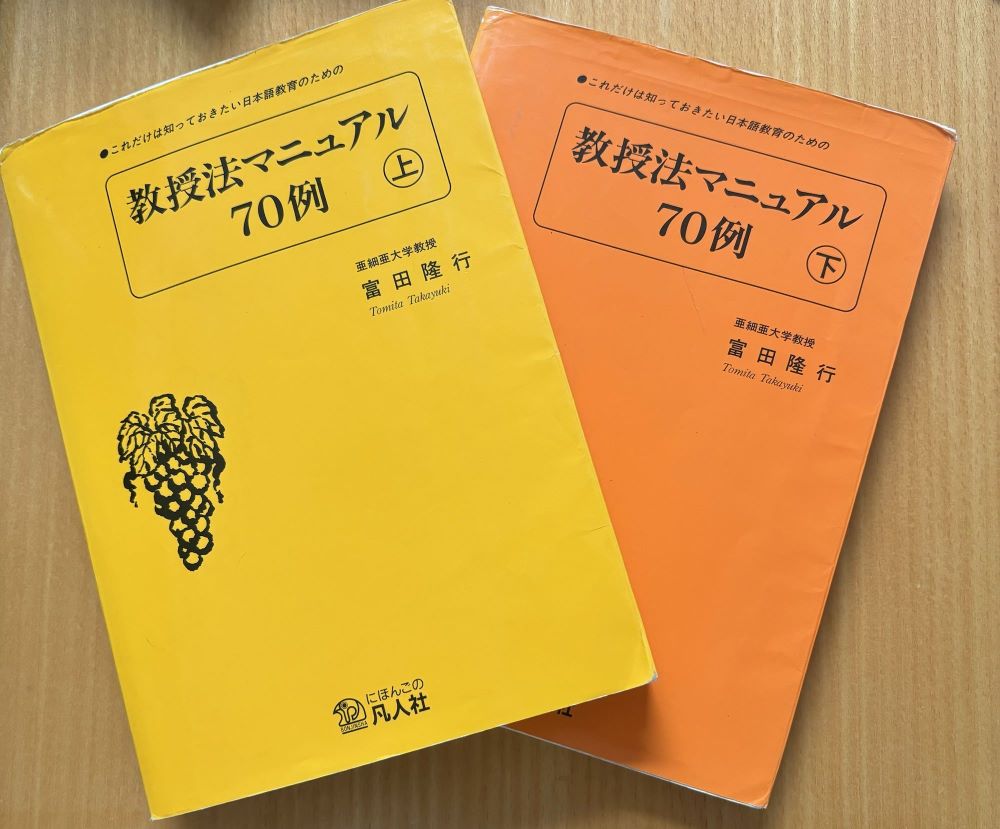

教授法マニュアル70例(にほんごの凡人社)

そして今回ご紹介する最後の本は、「教授法マニュアル」(にほんごの凡人社)です。

今回はこれを一番詳しくご紹介したいと思います。なにしろ、もう本屋さんにも少ないものなので・・・。

実はこれ、とても古い本です。なにしろ初版は1993年。三十年以上前のものです。

いわゆるCan-doシラバスとかタスクシラバスとか、そういうものがいろいろ言われる前のもので、文型シラバスが幅を利かせていた頃の本です。例文が若干古いかな?と思うものもあります。

でも!直接法※で分かりやすく教えるには、具体的にどんな動きで、どんな言葉を発して進めていけばいいのか? という、直接法の「初歩の初歩」のような所について詳しく書かれていて、そうした部分は今読んでも色あせていません。

※直接法:日本語を、日本語で教え、伝える教授法のこと。媒介語を使わずに行う技術です。これ、日本語ゼロベースの初級者向けに行うのは、けっこう難しいんです!

目次には…

1 わたしは田中です▶名詞文の導入

2 これは本です▶「これ、それ、あれ」の導入

3 これも鉛筆です▶助詞「も」の導入

4 ・・・

39 わたしの言うように言ってください。▶目的・内容を表す言い方

40 先生の手紙はもう着いたでしょう。▶推量・推測の表現-2

といったように初級の学習内容が40項目並んでいます。

(下巻には30項目。合わせて書名通り「70」例、収録されています)

そして各項目について、

予備知識・導入文例・準備教材・教授法(←ここはセリフや、中には手の動きまで例示されているところもあります!)・展開文例・関連事項

等が記載されています。

もちろん今はインターネットで調べれば、初級から上級までさまざまな文型、機能語の意味や接続、例文、中には簡単な教え方まで出てくることもあります。(質はピンキリのような気がしますが…)

でも、具体的な教え方をイメージできるところまで書いてあるものは、私が見る限り少ないと思います。

そんな中、この本はとても具体的です。(もちろん、一冊目にご紹介した「日本語の教え方ABC」も具体的ですよ!)

新人日本語教師だった私が悪戦苦闘しているさなかに本屋さんで偶然出会った本で、「ああ、こんな本に会いたかったのよ~!」と感動したことを今も覚えています。

※なお残念ながら下巻はもう新品はないのかもしれません。アマゾンでも中古本しかない?ようです。上巻はアマゾンに新品が出ています。ちなみに凡人社のHPでも、もう紹介されていないようです…。

著者の富田隆行氏

著者の富田隆行氏は、元亜細亜大学で教授をされていた方だそうです。私は個人的には何の接点もありませんが、本を通じてお世話になりました。

他に、同氏の『日本人の知らない日本語』という本も読みました。まったく同じ書名で、世間で(少なくとも私の周囲の日本語教師界隈では)かなり話題になった「日本人の知らない日本語」(蛇蔵&海野凪子)という本がありますが、それよりだいぶ前に出された本で、より硬派な本です。

(ちなみに後者の「日本人の知らない日本語」はシリーズで数冊出ています。マンガをベースにした、非常にコミカルで読みやすいものです。日本語教師なら「あるある!」と笑いながら読み進められるものです。…私が現在勤務している学校の本棚にも鎮座しています。日本語教師の方にはぜひご一読していただきたいです!)

自分なりに「使いこなす」

以上、本当に役立つ三冊をご紹介してきました。

こうしたマニュアル本は何でもそうですが、ここに書かれているのは「例」として理解すべきものだと思います。

これらは「本」です。文字で紹介された教授法を実際に行う際の「声」や教室の「空気」、学生の「雰囲気」までは伝わりません。

ですから、こうした教授法を生かすも殺すも実践者次第だと思います。

100%、本通りにやる必要はなく、むしろ自分の担当している相手に合わせて臨機応変に変えるべきだと思います。

ちょっとコーラスが多いな。学生は飽きるだろうからここは簡略化しよう。

とか、

学生に見せる絵は違うものにしよう。今はCanvaで簡単に作れるし。

とか・・・。

いろいろ工夫してアレンジをくわえていくといいと思います。

ぜひ、お手元に!

私がなぜ今回この記事を書こうと思ったのかというと、

ものすご~く久しぶりに「初級」(日本語が全く分からない、ゼロベースの人)を教えることになって、本棚からこれらの本を手に取ったからです。

読み返してみて、久々に初級クラスの雰囲気をリアルに思い出すことができました。思い出すことで自信を持って初回の授業に臨むことができました。

ところがこの本、本屋さんで探すと、「日本語の教え方ABC」「日本語を教えるためのやさしい英語表現」はともかく、三冊目の「教授法マニュアル70例」が今や本屋さんでは見かけなくなったなあ、と気づいたのです。

上にも書いた通り、アマゾンに上巻は新品があるものの、下巻は中古品しかないようでしたし、この本の版元である凡人社のサイトでも紹介されていませんでした。

ということは、

早晩、この本は手に入らなくなってしまう?

何度も私を救ってくれた、こんな良い本なのに!?

と、思ったのです。

それで手に入るうちにご紹介しておきたい!と思いました。そして、この本を紹介するなら当然、他の二冊も紹介しなければ!と思いました。

日本語教育現場未経験でも自信を持って授業に臨むことができるようになるこの本、

手に入るうちに、ぜひお手元に!

※ちなみに、養成講座をお探しの方、そもそも日本語教師という仕事がどんなものか詳しく知りたい、という方は、こちら⇩⇩⇩をご覧ください。私がおススメする養成講座(その理由は、こちら)です。

コメント